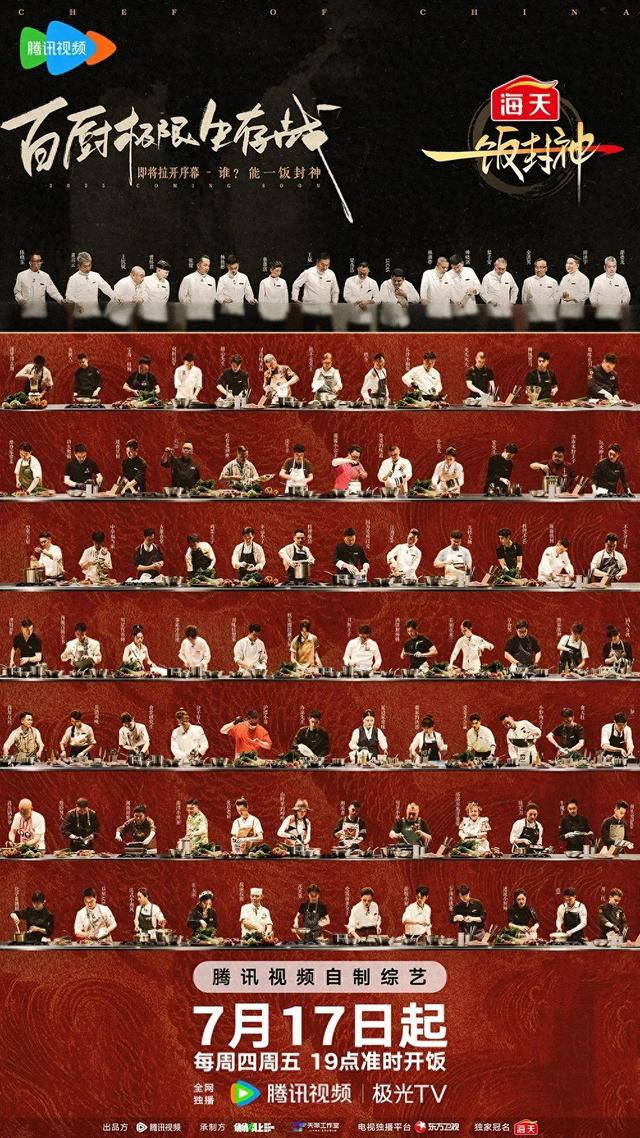

国综好久没看到这么大阵仗了。

大舞台,重量嘉宾,顶级对决。

不过这次比的不是rap,不是街舞,是做饭——

一饭封神

同样是100名厨师比赛。

《黑白》是一场阶级之战,20位精英组的“白汤匙”,80位草根组的“黑汤匙”。

象征的是“二八定律”。

《一饭封神》淡化了阶级,改成不同资历的厨师同台竞技——

16名大厨 vs 84名小厨。

为什么是16?

因为舞台设计成中国象棋的形式,16颗棋子。

规则是,84名小厨内部PK,决出16名入围者再与大厨们比赛。

也对。

按照象棋,小兵只有先过了河,才有资格和对方的主帅碰面。

大厨们都大有来头——

中国美食界最具代表性的明星大主厨帅晓剑、中国首批米其林获得者邵德龙、中国香港厨师协会前主席梁伟浩.....

而小厨挑战者也不虚——

有各类国际比赛的双料冠军,千万粉丝级别的网红选手,当地美食届的扛把子,实力不俗,来势汹汹。

火药味拉满的细节还有一个——

大厨有名字。

小厨只有代号。

果然实力不够,连姓名都不配拥有。

专业评审呢?

《舌尖上的中国》导演陈晓卿,厨子谢霆锋,新荣记集团创始人“荣叔”张勇,世界50佳餐厅国内最高排名持有者郑永麒Vicky。

还有负责活跃气氛的……李诞。

刚出了第一期,就有了中国厨艺界武林争霸的架势。

01

菜

也许没有什么比赛,能比它的评判标准更简单直白的了——

好不好吃,舌尖上即可判生死。

荣叔的第一口。

霆锋的扇闻法。

vicky老师洋气点,说的是Balance。

虽然三位评审各有招数,但都同样讲究——

不要花里胡哨,只要一剑封喉。

第一场入局赛,规则更简单。

选手们鏖战120分钟,做一道拿手好菜。

因为厨师来自五湖四海,你会看到,整个现场,宛若一场武道大会现场。

这边厢,高品质的食材,艺术化的烹饪,让人觉得坐在了气质优雅的西餐厅。

那边厢,却是烟雾缭绕,一排排的烧烤,小龙虾,仿佛走进烟火气十足的夜市大排档。

岁月静好,还是猛火爆炒?

84个小厨,这里也没有门派、体系之分,唯一铁则却是,不允许花拳绣腿的存在。

三位评委老师绕场,一周,两周,三周。

如同监考老师一般,让选手们感受到气场的压迫。

有人说,至于吗?

比赛而已。

但,成年人品尝的血腥,往往只是一次长久的沉默。

比起荣叔太极般的柔和,Vicky老师面色更显冷峻。

有人脸色微青,有人恼羞成怒。

连最自信的人,都悄悄咽了咽口水。

高手的失败,总败于细节。

猜不透表情,更猜不到结局。

比如一名代号为“客家冲击波”的选手。

是粤菜好师傅总冠军,号称是客家菜料理精细化第一人。

他做的菜看起来也不俗——

盐焗鸽腿酿肉馅。

先把鸽子腿肉去骨头,“酿”进九连山香菇与二代土猪结合的肉馅,再细致地用针线缝上,先送入烤箱炙烤,烤出油脂的香气。

最后,放在噼里啪啦的盐加上香料,焗掉多余的水分,这样保证既有酿的肉汁,也有油脂和盐焗香气。

足够好吃,霆锋一口,两口,意犹未尽,唇齿留香。

但,不好意思——

你出局了。

为啥?

败在细节。

鸽子皮太韧,霆锋切了好几遍都切不烂。

更残酷的不是淘汰,而是代表着中华美食,却给它丢了面。

伦敦面条女王。

为了养家,她去了伦敦做中国陕西biangbiang面,7年后她开了面馆。

一篇英国美食家的评论,让她登上Netflix纪录片《主厨的餐桌:面条》,此后,一碗来自中国的面,征服了无数英国人的味蕾。

但在这里呢?

霆锋吃完却说:out。

原因出在口味上——

为了照顾国外食客的口味,变得不够油,不够辣。

是的,海外的中餐店,势必要调整做法适应当地口味,但也因此,告别了我们舌尖熟悉的“地道”儿子。

她的经营策略是成功的。

但在单纯论口味的比赛中,只能说抱歉了。

《一饭》试图用严苛的选拔标准,近乎偏执地寻找一道美食,它给平常温吞的美食人文节目,不仅增加了趣味性,更添加了竞技该有的残酷无情。

只为了压榨出一个厨师该有的更极致的技艺。

比如,时间不够,聪明的选手懂得克服。

化学系靓厨,来自香港城市大学的化学系。

她选择在120分钟的时间,做出一份一听就很麻烦的菜——

玫瑰露鹅肝肠,法式惠灵顿牛柳。

最麻烦的菜,却得到了最细腻的对待。

在用鹅肝肠代替传统的鹅肝,霆锋疑惑,那这样烤完不会变硬吗?

靓厨有回应,我把肠衣去除了。

霆锋满意的微笑,这是属于美食家间的心照不宣。

做完后,将牛排切开,内里果然粉红色。

整道菜干净细腻,宛如一幅精致的油画。

灰色太柴,红色太深,粉红色不只是少女心,更代表厨艺的精湛。

优秀的厨师,要有创意性的灵机一动,甚至也能剑走偏锋。

光头火夫。

这是第一个让Sir看饿之外,还看懵的。

大赛中做一碗炒饭,已经深得食神精髓。

而他的秘诀竟是——

用密漏当炒锅。

颗颗饭粒,竟隔着一层密漏,与炭火摩挲。

炭火味、烟熏味,腊猪耳的香味,芳香四溢。

确定不是美食番看多了,哪里想来的怪招!

不过,这一道炭火羊脂米,却把荣叔给惊艳了。

评价也不需要任何高深的词汇——

你没吹牛。

因为创造性,厨艺从技艺,蜕变为艺术。而艺术的更高境界是,超越形式而触及本质。

它考验的,是厨师对食材能否有真正的理解。

如厦夜新厨的一锅永春白鸭汤。

白番鸭作为主角,又搭配以鸡爪、瘦肉、海味、腌制的酸辣椒来中和腻味,荣叔嘴叼,但喝了这第一口,也品出了肉、海鲜、蔬菜还有泡辣椒的酸味。

正如观战台的大神厨师所说,太复杂的味道,混在一起是种复合味。

每份味道要划出清晰的界限。

多一点太多,少一点太少。

喝完汤,再吃熬煮过的鱼肉狮子头。

一调羹下去又如豆腐般凝脂,口里充盈着肉香,又有紫菜的鲜味。

观众惊呼,原来做菜和服装一样,也需懂得搭配。

刚开始看你会觉得。

菜系五花八门——有昂贵的海鲜,也有廉价的鸡架;有中餐,有西餐。

同台竞技公平吗?

或者说,有标准可言吗?

还真有。

不管是高档菜,还是路边摊,也不管是东南西北,比赛并不是厚此薄彼。

评委只在意的是——

你在你自己的赛道里,有没有做到极致。

02

人

《一饭》的出圈。

当然不仅仅是赛制的竞技性所带来的压迫感,更在于是因为它把情感融入这场厨艺对决中,或者反过来,它在刻画一种因为比赛的激情,人与人肆无忌惮的碰撞,所自然产生的情感。

这种情感,有厦夜星厨和杨艳彬兄弟间的互相较劲。

一边是相互挑衅,互不服输。

一边是期待他能晋级。

是一种你我都有的“既怕兄弟过得苦,又怕兄弟开路虎”的真实感。

也有选手燃少代表着的新生代厨师的生猛生命力。

23岁的燃少,参加过许多次世界大赛。

他眼神里带着火焰,话很密,很急,连谢谢都很干脆。

Vicky问他有无信心。

他大言不惭——

当然,我拿出来的是当下最好的东西。

Vicky:哈哈。

毕竟谁年轻时没吹过牛逼?

但第一局,他以一道羊肉里脊加慕思杀入。

果真有实力支撑。

但谁又知他后续这等自信会否被消灭?

不管怎么说,那生猛的生命力,初生牛犊不怕虎的气势,给平日里印象中的厨师注入了一丝鲜活。

也不是每个选手都这么虎。

57岁的女厨,代号“我不是女王”,从名字也可看出,她自称资质平庸,甚至算是失败。

原因呢?

年轻时,入错行。

念秘书行业,却被炒过三次鱿鱼。

事业失败,但厨房,却治愈了她。

朋友们的微笑,食客们的夸赞,给了她工作之外的信心和充实感。

她循着这条热爱之路,开了餐厅,做了主理人。

离开了自己的舒适区,甚至遍地都是精英,她回想起年轻时的受挫。

但好在,拿起漏勺那一刻,呼吸稳定了下来。

看她淋一只豉油浸鸡时,近乎虔诚。

每一次浇淋,都在仔细控制温度,火候。

而评审食客荣叔一口,两口,意犹未尽,是她早已见过无数次的画面。

入局!

听到好消息,这个57岁的女人,被认可的一瞬间,像个小女孩般蹦蹦跳跳,眼泪也瞬间飚出来。

武侠双男主相爱相杀,或者热血男主的不可一世,又或者自我挑战后带来的充实感,《一饭》在用另外一种方式诠释我们熟悉又陌生的职业——厨师。

厨师,也许只是一个热爱食物的人。

他们的食欲,亦是对生活的探索欲,对幸福的分享欲。

比如寻真味美叔。

节目里他吐出四字箴言,道尽中国传统美食文化的另一层精髓——

不要浪费!

不是厨师专业,美叔称自己为野厨。

当完兵后,他从街边凉拌菜做起,但寻常的凉拌菜,却点燃了他对美食的热爱。

他四处买书翻书自学,四处寻找美味,在美食之路越走越远。

一天,他突发奇想——

为什么不把一只鸭做成十种不同吃法?

于是,一鸭十吃出现了。

十斤的鸭,用上了煎、炸、炒、卤、蒸、炖六种不同烹饪手法......

结果做出了一大桌的菜。

把荣叔敬佩得直竖大拇指,更不知道从哪下筷。

有人一道食材做十样菜,有人一道菜做数十年。

灶台老顽童,年过古稀,是成都光头香辣蟹创始人。

一道香辣蟹,做了一辈子。

加入料酒、蒜末、姜片、豆豉,秘制香料。

看着简单,但灵魂来了——

米酒醪糟。

霆锋吃完眼前一亮,说他从没吃过这样鲜甜的蟹,在点评完另一人后,又返回去偷偷又唆了几口鲜美的蟹膏,惹得李诞吐槽说锋选又在选品。

灶台老顽童让我们看到厨艺的另一个层面,拼的不再是技术,而是对生活的理解。

四十年一道菜,褪去了一个年轻人的火爆脾性,只留下岁月沉淀带来的回味余长。

Sir觉得《一饭封神》做对了一件事。

这场关于美食的决斗,冷峻残酷的另一面,呈现的是生活的有滋有味。

每道菜都是一个故事。

都关于人对生活的理解。

第一集过后,Sir还会继续追。

不仅为了偷师,更在于,国综太久没有这样凭真本事说话,硬桥硬马比拼的节目了。

菜,要硬,人,要真。

请继续保持。

后期如果玩人情讲关系,可别怪我们不客气。

本文图片来自网络

在线炒股配资门户网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资炒股网站平台更多是造型调整带来的

- 下一篇:没有了